|

|

1.高砂支部だより (支部役員名簿や行事予定、その他連絡事項) | ||||

| 2.高砂支部同好会活動の内容 (活動予定及び直近の活動報告を記載) | |||||

| 世話人名簿 | ゴルフ | ウオーキング | グラウンド・ゴルフ | ||

| ハイキング | カラオケ | 予備 | 予備 | ||

| 3.ネットワーク便り (10/6)(各部門内での行事予定【職場OB会】等々の連絡及び実施事項等) | |||||

| 4.高砂文庫 (寄稿コーナー:近況報告、紀行文、エッセ-、詩、短歌、俳句、ノンフイクション等々) | |||||

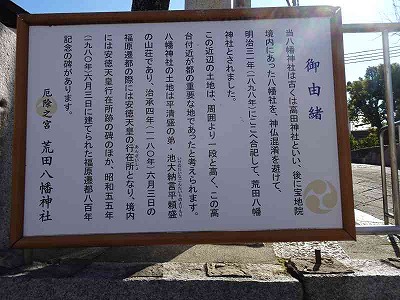

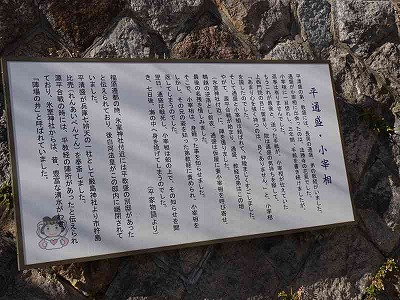

| 5.故郷たより (ふるさと便り:会員が居住する地域社会での出来事や歴史等の紹介) | |||||