| 自由投稿 |

| 囲碁 | 散策 | アマじゃん会 | ゴルフ |

| 東京トーク会 | 利き酒の会 | 食いしん坊の会 | 健歩会 |

| 過去の自由投稿 |

2024年以前の投稿は、 「過去の自由投稿」 の欄をご覧ください。

埼玉の風景;縁結びの風鈴 ーーー 泉名 政信 ーーー

| 二組の夫婦神を含む五柱のご祭神が祀られていることから縁結びのスポットとされる川越氷川神社では、夏の間2,000個余りの江戸風鈴が境内各所に飾られ、願い事を書いた短冊を掛ける習わしがあります。円満・安全・合格などの文字が風に揺られてガラス細工の軽やかな音が響くとき、酷暑も少し和らぐような気がします。 |

2025年7月13日撮影@川越氷川神社(川越市宮下町)

私の写真いちおし; 「公園のシンボル勢揃い」ーーー 山下 勝治 ーーー

| 1,タイトル:「公園のシンボル勢揃い」 撮影場所:横浜市山下公園 撮影月日:2025年7月5日 コメント:横浜七夕祭り in 山下公園で撮りました1枚。 公園のシンボルである横浜マリンタワー、噴水に囲まれた水の守護神、 老舗のニューグランドホテルが勢揃いした所を収めました。 |

私の「フォト五七五」 文月二題 牧 虎彦

| 鈴木俊弘前東京支部長が2014年4月ホームペイジを創設するにあたり、東京の特色として他にはない「自由投稿欄」を作りたい、カラッポじゃあーマズイということで、フォト五七五を投稿するように要請されたのが始まりで、東京のホームページの初回から今日まで11年と3か月 連載することが出来ました。今では皆さん競って 投稿されるようになり自由投稿欄もにぎやかになりました。 ホームページ更新にあたり、長年お世話になったご関係者各位に御礼申し上げる次第です。また、新しいホームペイジにも投稿してまいります。 草々 牧 虎彦 |

私の写真いちおし;2点 「花華やか、蝶を呼ぶ」「華やかに」 ーーー 山下 勝治 ーーー

| 1,タイトル:「花華やか、蝶を呼ぶ」 撮影場所:神奈川県二宮町二宮せせらぎ公園 撮影月日:2025年6月8日 コメント:せせらぎ公園では、他の菖蒲園では見たことの無い蝶が 乱舞する所でした。紫陽花に近づく蝶を、花と同時に捉えました。 2,タイトル:「花華やか、蝶を呼ぶ」 撮影場所:神奈川県二宮町二宮せせらぎ公園 撮影月日:2025年6月8日 コメント:華やかに咲く花菖蒲を大写しで捉えました。 |

埼玉の風景;五大尊つつじ公園 ーーー 泉名 政信 ーーー

| 秩父山地に連なる丘陵と関東平野が接する越生町、巌溪山長徳寺(廃寺)の境内には平安末期作という木造五大明王像を祀る五大尊堂が残され、周辺3ヘクタールほどの山肌はつつじ1万株余りが咲き競う公園になっています。順路を辿りふと振り返ると、つつじの大木の向こうには地平線のはるか先へと溶け込んでいく台地が広がっていました。関東平野の雄大さ!にも感動です。 |

2025年5月7日撮影@五大尊つつじ公園(入間郡越生町黒岩)

私の「フォト五七五」 水無月二題 牧 虎彦

水彩画: 旧家を彩る春の風景 二題 ーーー 原田 祐夫 ーーー

| 花と建物を題材に描いてみました。 ①【茅葺き屋根とアジサイ】府中郷土の森は多摩川沿いの広大な公園で、 多くの移設展示された建物があります。旧町役場、水車小屋、長屋門等々スケッチの題材には困らない場所で、アジサイの花と茅葺きの農家を描いてみました。 ②【音羽御殿のバラ園】文京区にある元総理大臣の鳩山一郎さんの屋敷で、 鳩山会館として一般公開されています。地名から音羽御殿ともいわれています。 |

埼玉の風景;芝桜の丘 ーーー 泉名 政信 ーーー

| 羊山公園は全国区でも上位にランクされる芝桜の名所です。久方ぶりに訪れた秩父は好天に恵まれ、約40万株の芝桜も絶好調。気合を入れてシャッターを切り捲くりましたが、結果は観光ポスターのような画ばかりで得心が行くショットはゼロ。それでも埼玉屈指の絶景を紹介したいとの一念で一枚を選んでみました。 |

2025年4月29日撮影@羊山公園芝桜の丘(秩父市)

私の「フォト五七五」 皐月二題 牧 虎彦

水彩画: 高尾山を望む春の風景 二題 ーーー 原田 祐夫 ーーー

| 春の季節感が薄れてしまって、水彩画の題材がなかなか難しいのですが、梅と桜の2点を描いてみました。 ①相模原の城山湖付近の梅林です。マイナーな場所ですが、背景に高尾山方面が見える静かなところです。 ②浅川河畔の桜並木です。陵南公園から見える八王子の桜の名所です。この絵の遠方の山は高尾山になります。 |

私の写真いちおし;2点 「深紅の輝き」「森で輝く」 ーーー 山下 勝治 ーーー

| 撮影場所:町田市町田ぼたん園 撮影月日:2025年4月25日 コメント:その1 町田ぼたん園は町田薬師公園四季の杜の一角にあり牡丹をはじめ芍薬、藤、シャクナゲ、おだまきなどが植えられております。本作品は花の王者と呼ばれる咲き誇る牡丹を捉えたものです。 コメント:その2 本作品は牡丹園で珍しい黄金色(こがねいろ)に輝くシャクナゲを捉えたものです。 |

埼玉の風景;桜の名所 ーーー 泉名 政信 ーーー

| 県内の桜の名所ランキング第1位は権現堂桜堤、約1000本の桜並木と広大な菜の花畑が多くの観光客を惹きつけ、菜の花畑で自撮りが若者たちの作法になっています。 第2位は大宮公園、中心部は約700本の桜が頭上を覆い右も左も大宴会。 そこは素通りして外縁まで足を伸ばしてみると、喧騒とは無縁の別天地がありました。 桜の愛で方もいろいろです。 |

【権現堂桜堤】 2025年4月6日撮影@県営権現堂公園・4号公園(幸手市)

【市民の森】 2025年4月6日撮影@市民の森・見沼グリーンセンター(さいたま市北区)

恩田川沿いの桜 ーーー 三瓶 幸司 ーーー

先日の健歩会の花見は開花せず、

悔しい思いをしたので、リベンジ写真です。

私の「フォト五七五」 卯月二題 牧 虎彦

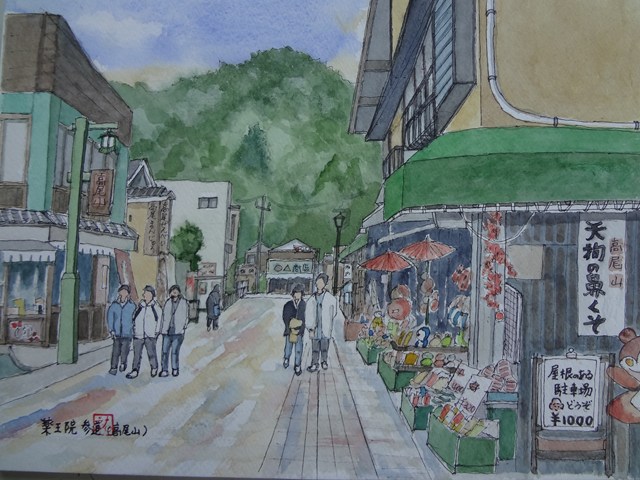

水彩画: 高尾山の風景 二題 ーーー 原田 祐夫 ーーー

| 地元高尾山のふもとの春は裏高尾山の梅林や小仏関跡がよく知られていますが、高尾山口あたりは閑散としています。。 ①「薬王院参道」多くの蕎麦店や土産物店の並ぶこの辺りもまだのんびりしています。 ②「高尾山麓の春」薬王院の自動車祈祷所のある付近は、何本かの梅がある以外春の兆しがありませんでした。 |

私の写真いちおし その1「一足早い花春」 ーーー 山下 勝治 ーーー

| 撮影場所:神奈川県南足柄市一ノ堰 撮影月日:2025年3月21日 コメント: 金太郎さんの故郷に一足早く咲く春めき桜。平日の金曜日にもかかわらず多くの人が満開の花を愛でていました。 |

私の写真いちおし その2「可憐に花開く」 ーーー 山下 勝治 ーーー

| 撮影場所:神奈川県南足柄市一ノ堰 撮影月日:2025年3月21日 コメント: 春めき桜の一枝をクローズアップで撮りました。可憐に咲く花をとくとご覧あれ。 |

埼玉の風景;ヒアシンス・ハウス --- 泉名 政信 ---

| 淡い日差しを受けポツンと建つ5坪ばかりの小宅。 東南の角は窓に囲まれ、西端には休息用の小型ベッド、中央部は北向きの広い窓に面して机と書棚を並べた書斎。 早熟の詩人にして気鋭の建築家

立原道造(1914~1939)が、ここ別所沼の畔で週末を過ごすために自ら設計した「ヒアシンス・ハウス」です。 土地を借り受ける交渉も進み、在宅時に掲げる旗のデザインを依頼するなどの手筈も整えていたそうですが・・・。 道造の残したデッサンに基づいて2004年に完成した建物はヒアシンスの会が維持・運営していて室内に上がることができます。 街中の湖水に臨み

ただ書物と向き合う週末、味わってみたくなりますヨ。 2025年2月26日撮影@別所沼公園(さいたま市浦和区) |

私の「フォト五七五」 弥生二題 牧 虎彦

水彩画: 鎌倉の風景其の2 二題 ーーー 原田 祐夫 ーーー

| 鎌倉の風景其の2です。 ①「浄智寺石段」北鎌倉浄智寺の石段です。鎌倉石の風情あるたたずまいで鐘楼門に続いています。 ②「寿福寺総門」鎌倉五山三位の寺で石畳の参道も絵になる美しさです。北条政子、実朝の墓があります。 |

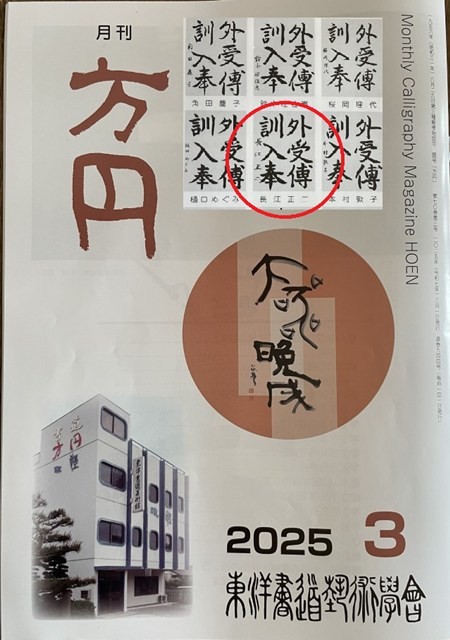

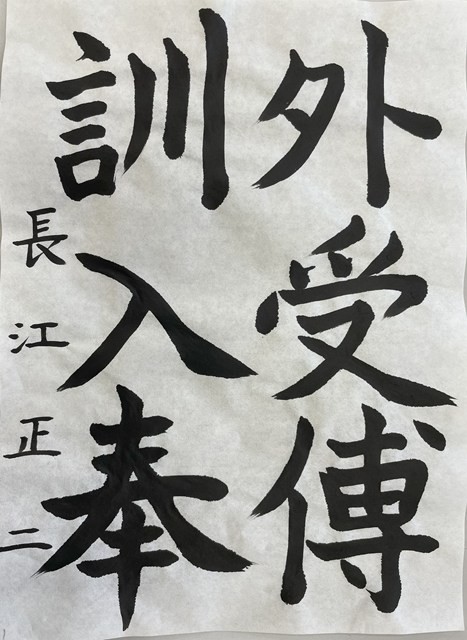

「60年振りの手習い」 ーーー 長江 正二 ーーー

| 一昨年10月より学び始めた書道において属している「東洋書道芸術学会」月会報「方円」3月号に初めて作品が掲載されました。 この1年毎週2時間、墨と格闘していますが、一方、墨の匂いに癒されています。 また、漢字を勉強する機会でもあり、今回の文字は「外には傳訓(ふくん)を受け、入りては(母儀ぼぎを)奉ぜよ」(男子は)外にでて先生の教えを受け、(女子は)内にあって母の教えを受ける、という意味です。 儒教の教えのようですが、現代の感覚と少し合わない手本が多いと感じています。 |

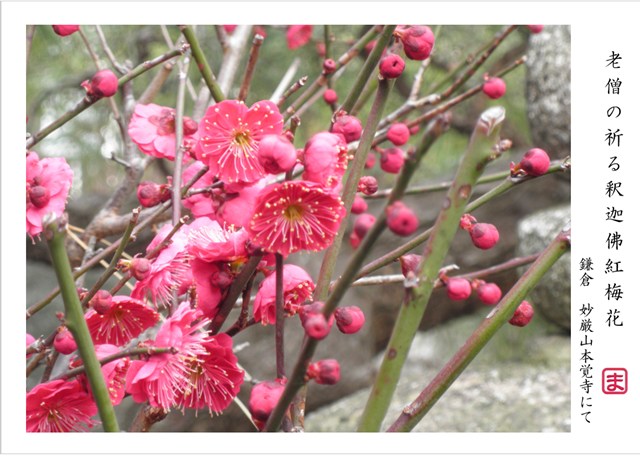

私の写真いちおし その2「春を呼ぶ紅の花」 ーーー 山下 勝治 ーーー

| 撮影場所:小田原市小田原城趾公園 撮影月日:2025年2月14日 コメント: 紅梅が丁度見頃を迎えておりました。本作品は小田原城天守閣を背に撮りました1枚。 |

私の写真いちおし その1「蜜を求めて花園を」 ーーー 山下 勝治 ーーー

| 撮影場所:小田原市小田原城趾公園 撮影月日:2025年2月14日 コメント: 咲き誇る紅梅の花から花へと目白が飛び回っておりました。本作品はその間で撮りました1枚。羽を広げた瞬間を捉えることが出来ました。 |

私の「フォト五七五」 如月二題 牧 虎彦

写真:春に向けて開花を待つモクレンのつぼみ ーーー 川上 厚 ーーー

私の写真いちおし「匂い立つ早春」 ーーー 山下 勝治 ーーー

| 撮影場所:横浜市港北区西方寺 撮影月日:2025年1月29日 コメント: 港北区の西方寺は早春に咲く蝋梅が有名です。境内には大きな蝋梅が丁度満開を迎えておりました。鮮やかな黄色とほのかな芳香が漂っておりました。 |

水彩画: 鎌倉の風景 二題 ーーー 原田 祐夫 ーーー

| 鎌倉の風景です。 ①は北鎌倉駅より歩いてすぐの「浄智寺入口」のスケッチです。この奥の鎌倉石の古い石段と鐘楼門もスケッチポイントです。 ②「英勝寺山門」鎌倉駅西口から今小路を15分ほどのところにあります。江戸城を築いた太田道灌の邸宅跡に建てられています。創建当時の建物が残されています。 |

埼玉の風景: 酉の市 ーーー 泉名 政信 ーーー

| かがり火を焚き窯に湯を沸かす「大湯祭」は12日間に亘る神事で、その火にあたると無病息災・火防の御神徳にあずかれると言う。 12月10日の本祭では特別に福神札(大己貴命(大国様)と少彦名命(恵毘須様)の御影)や福熊手・福財布・福種銭が授与されるため、参詣者が引きも切らずやって来る。 本祭にあわせて立つのが酉の市(十日市(とおかまち))で、境内や参道には熊手や神棚などを商う露店が所狭しと並び、大振りの熊手を頭上高く積み上げた屋台からは威勢の良い手締めが響いてくる。 2024年12月10日撮影 @武蔵一宮氷川神社(さいたま市大宮区) |

私の「フォト五七五」 睦月二題 牧 虎彦