| 開催場所と回数 | 四ツ谷クラブ、Zoom配信 年4回 |

| 会員登録数 | 24名 |

| 世話役 | 中村 敏雄、 鈴木 俊弘 |

| トップページ | ゴルフ | アマじゃん会 | 囲碁 |

| 散策 | 利き酒の会 | 食いしん坊体験会 | 健歩会 |

| 自由投稿 |

| 過去の自由投稿 |

〈東京トーク会からのお知らせ〉

2022年の活動

第五回東京トーク会開催

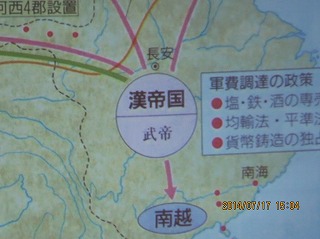

| 11月のトーク会を2日(木)に四ツ谷クラブで開催しました。 発表者は青野 光男 氏氏で演題は「日本のあけぼの」 斎藤直人氏 感想文 青野さんのトークテーマ“日本のあけぼの”、興味深く楽しく聴かせていただきました。今年は皇紀2682年だそうです。世界で最も古い歴史を持つ国であるという皇国史観は戦後否定され、今日に至っています。ただその真実はともかく我々日本人としてのアイデンティティーは持ちたいものです。 第20巻4425 防人の歌 色深く 背なが衣は染めましを み坂給らば まさやかに見む このように、古代の人間の生き様をお話いただいた“日本のあけぼの”ですが、

|

|

|

|

|

|

第四回東京トーク会開催

|

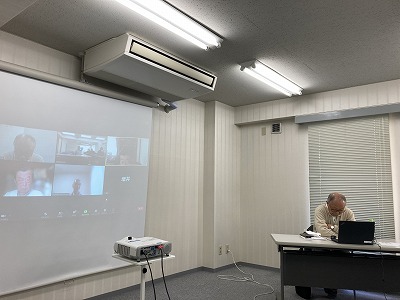

9月のトーク会を21日(木)に四ツ谷クラブで開催しました。 前回(6月)同様Zoom配信を行いました。 発表者は金井文昭氏で演題は 「ロシアはなぜここまでウクライナをいじめたいか、その歴史的背景と今後の展望」 参加者(敬称略)は以下の通りです。 2022年2月24日にロシアの侵略によってこの戦争が始まりました。多くの軍事専 ウクライナではロシア帝国やソ連の200年の支配を通じて10回以上のウクライナ語の使用禁止令が出されたといいます。当然、ウクライナ語による教育は許されず、ウクライ ナ語、ロシア語の2重言語国家となっていきました。ウクライナの独立を目指す動きには凄 |

|

|

|

|

写真は左上発表者左下はZoom参加者、右上は四谷参加者です。 |

第三回東京トーク会開催

| 東京トーク会『アイルランド人と日本人』に参加して 入社したころのカネカはアイルランド人だらけだった・・・ 6月15日(水)、四谷クラブで開かれた東京トーク会『アイルランド人と日本人』に参加しました。講師は吉田洋一氏で、その博識と知見の深さに圧倒され、充実した時間を過ごさせていただきました。 |

|

|

|

第二回東京トーク会開催

| 「川上厚さん 我が故郷「生野銀山」 今回のトーク会は、本社からの参加者も含め17名の参加でZOOMで開催されました。 銀の馬車道 生野銀山の産物を如何に輸送するか、鉄道・船便・馬車便が検討され、道も2案が比較されています。この時代、このような投資効果が検討されたことは敬意を感じます。 生野鉱山官舎 生野銀山に働く人たちの官舎として、フランス人技師用の大きな洋館建築、幹部用の床の間付き家屋等 いろいろな官舎が作られています。残念ながら鉱夫の住まいへの言及はありませんでした。 “老いらくの 恋は恐るる何ものもなし”歌人 川田 順 は実践しました。 |

|

|

| 生野銀山全景 | 銀の馬車道 |

|

|

| 生野鉱山官舎 |

参加者のみなさん |

2022年第一回東京トーク会開催

|

「ト−ク会に参加して」 世界中を震撼させているコロナウイルスの第5波が終息したかと思いきや、今度はオミクロン株というやたら感染力の強い新型のコロナが、あっと言う間に日本全土を埋めつくし第6波となりました。 |

写真はZoomトーク会で撮影したものです。みなさんの笑顔が素敵ですね! 編集者 |

2021年の活動

第1回オンライントーク会開催

|

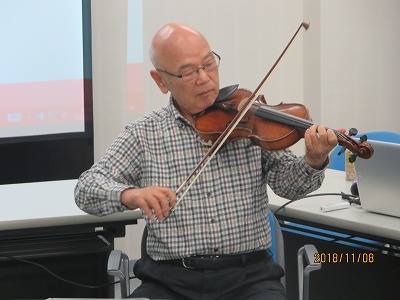

10月6日(水 ) ZOOMトーク会盛況!鈴木茂さんのチャレンジ精神には頭が下がります! 10月6日に13名(内大阪支部2名)の参加を得てZOOMトーク会を開催しました。 次回は来年1月になりますが、感染状況も大きく改善しましたので、四ツ谷クラブでもZOOMでも参加頂ける企画を検討中です。ご期待下さい。 |